|

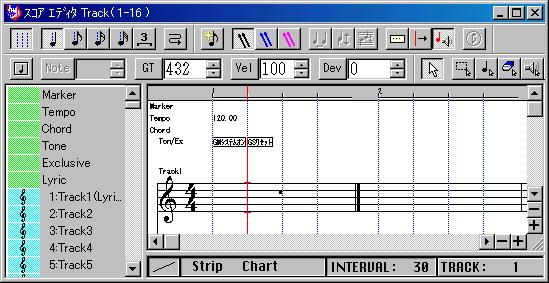

| GMシステムオンから1拍後(4分音符=1拍として)にGSリセットを入力している |

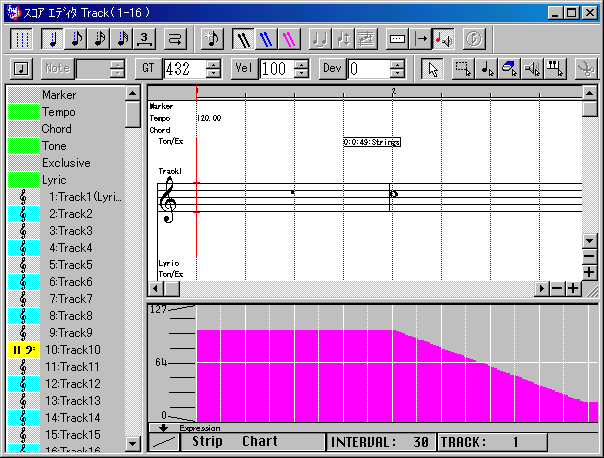

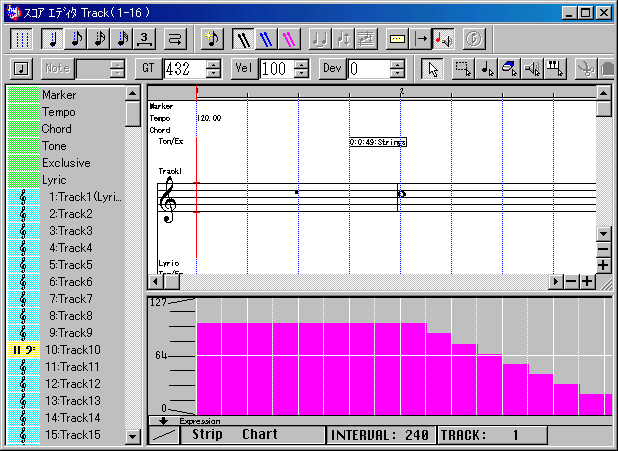

| (譜面で見るとこんな感じ) |

|

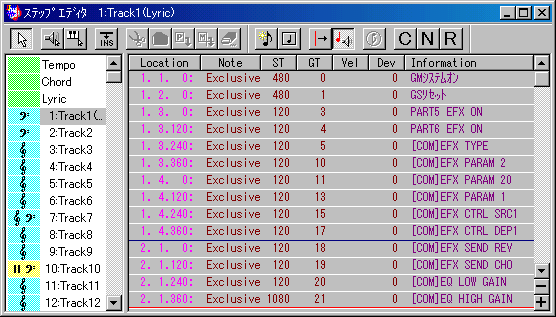

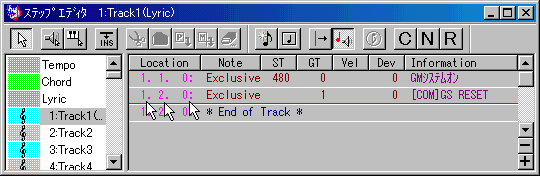

| ステップエディタ(イベントリスト)で見るとこんな感じ |

| テンポ120の場合、1拍あたり0.5秒ですから、上記のデータですと、GMシステムオンの後、

0.5秒後にGSリセットが音源に送信されることになります。 この画像では”Location”の項目に矢印が3つありますが、左から順に、小節、拍、クロック(Tick)を表しています。 (数値入力と呼ばれる手法で打ち込みをされている方々にはおなじみですね) SSW5.0ではカーソルをこれらの数値に合わせ、キーボードから値を入力することによって、 これらの数値を変えることができます。 ちなみに、SSW5.0の分解能(1拍あたり480等分までの細かい表現が可能)は480ですので、クロック(Tick)の値は0〜479です。 いわゆる”数値入力”と呼ばれる打ち込みができるシーケンスソフトなら、他のものでも同様なことはできると思いますので、 やったことのない方はマニュアルを参考にして一度試してみるといいでしょう。 |